星野道夫『旅をする木』より

もうひとつの時間

ある夜、友人とこんな話をしたことがある。私たちはアラスカの氷河の上で野営をしていて、空は降るような星空だった。オーロラを待っていたのだが、その気配はなく、雪の上に座って満天の星を眺めていた。月も消え、暗黒の世界に信じられぬ数の星がきらめいていた。時おり、その中を流れ星が長い線を引きながら落ちていった。

「これだけの星が毎晩東京で見られたらすごいだろうなあ……夜遅く、仕事に疲れた会社帰り、ふと見上げると、手が届きそうなところに宇宙がある。一日の終わりに、どんな奴だって、何かを考えるだろうな」

「いつか、ある人にこんなことを聞かれたことがあるんだ。たとえば、こんな星空や泣けてくるような夕陽を一人で見ていたとするだろ。もし愛する人がいたら、その美しさやその時の気持ちをどんなふうに伝えるかって?」

「写真を撮るか、もし絵がうまかったらキャンバスに描いて見せるか、いややっぱり言葉で伝えたらいいのかな」

「その人はこう言ったんだ。自分が変わってゆくことだって……その夕陽を見て、感動して、自分が変わってゆくことだと思うって」

人の一生の中で、それぞれの時代に自然はさまざまなメッセージを送っている。この世へやって来たばかりの子どもへも、去ってゆこうとする老人にも、同じ自然がそれぞれの物語を語りかけてくる。

〜

ぼくたちが毎日を生きている同じ瞬間、もうひとつの時間が、確実に、ゆったりと流れている。日々の暮らしの中で、心の片隅にそのことを意識できるかどうか、それは、天と地の差ほど大きい。

-もうひとつの時間- p119〜

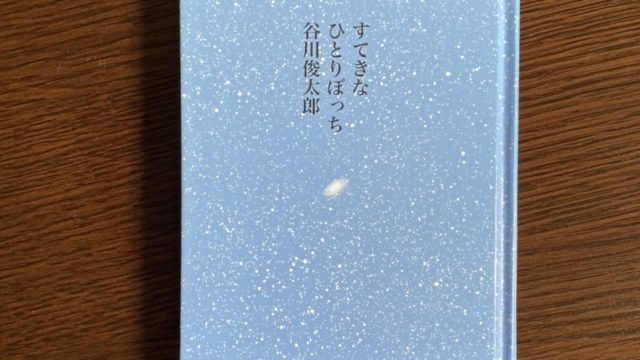

お嬢さまが写して下さった写真と共にいただきました

Shinoさんありがとうございました